数据结构:二叉堆

结构

从二叉堆的结构说起,它是一棵二叉树,并且是完全二叉树,每个结点中存有一个元素(或者说,有个权值)。

堆性质:父亲的权值不小于儿子的权值(大根堆)。同样的,我们可以定义小根堆。本文以大根堆为例。

由堆性质,树根存的是最大值(getmax 操作就解决了)。

过程

插入操作

插入操作是指向二叉堆中插入一个元素,要保证插入后也是一棵完全二叉树。

最简单的方法就是,最下一层最右边的叶子之后插入。

如果最下一层已满,就新增一层。

插入之后可能会不满足堆性质?

向上调整:如果这个结点的权值大于它父亲的权值,就交换,重复此过程直到不满足或者到根。

可以证明,插入之后向上调整后,没有其他结点会不满足堆性质。

向上调整的时间复杂度是

过程可以参考下面这个动图(笔者用tex画的图,之后发现html对svg格式支持几乎为零,转gif效果也不好,所以就直接放图床链接了,点进去就可以看笔者花了半节课时间画的图)

删除操作

删除操作指删除堆中最大的元素,即删除根结点。

但是如果直接删除,则变成了两个堆,难以处理。

所以不妨考虑插入操作的逆过程,设法将根结点移到最后一个结点,然后直接删掉。

然而实际上不好做,我们通常采用的方法是,把根结点和最后一个结点直接交换。

于是直接删掉(在最后一个结点处的)根结点,但是新的根结点可能不满足堆性质……

向下调整:在该结点的儿子中,找一个最大的,与该结点交换,重复此过程直到底层。

可以证明,删除并向下调整后,没有其他结点不满足堆性质。

时间复杂度

增加某个点的权值

很显然,直接修改后,向上调整一次即可,时间复杂度为

实现

我们发现,上面介绍的几种操作主要依赖于两个核心:向上调整和向下调整。

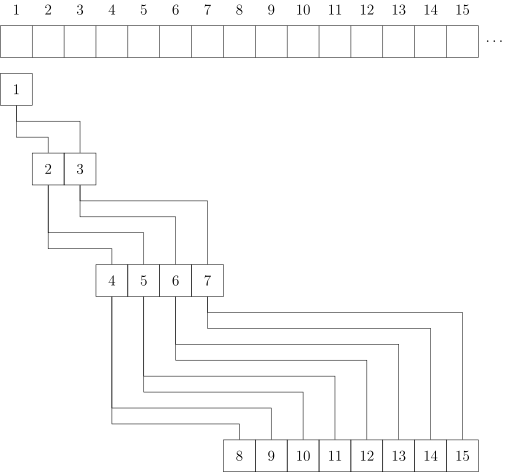

考虑使用一个序列

参考代码:

1 | void up(int x) { |

建堆

考虑这么一个问题,从一个空的堆开始,插入

直接一个一个插入需要

方法一:使用 decreasekey(即,向上调整)

从根开始,按 BFS 序进行。

1 | void build_heap_1() { |

为啥这么做:对于第

总复杂度:

(在「基于比较的排序」中证明过)

方法二:使用向下调整

这时换一种思路,从叶子开始,逐个向下调整

1 | void build_heap_2() { |

换一种理解方法,每次「合并」两个已经调整好的堆,这说明了正确性。

注意到向下调整的复杂度,为

复杂度证明:

要是像排序那样的强条件就难说了。

应用

可以参考这一道题目SPOJ RMID2-Running Median Again